Verso l'anno 1000 oltre alla ripresa dell'interesse per la matematica

e l'astronomia, che si espresse anche nella pubblicazione delle Tavole

Toledane del 1080 derivanti da precedenti osservazioni astronomiche arabe,

si verificò la scoperta delle proprietà direttive del magnete,

la cosiddetta pietra eraclea degli antichi greci, che la impiegavano solo

per scopi magici o rituali.

Verso l'anno 1000 oltre alla ripresa dell'interesse per la matematica

e l'astronomia, che si espresse anche nella pubblicazione delle Tavole

Toledane del 1080 derivanti da precedenti osservazioni astronomiche arabe,

si verificò la scoperta delle proprietà direttive del magnete,

la cosiddetta pietra eraclea degli antichi greci, che la impiegavano solo

per scopi magici o rituali.

Fenomeni di attrazione e repulsione erano di particolari minerali ferrosi

noti come pietra di Magnesia che presentavano la proprietà di attrarre

a sé pezzettini di ferro.

Sarebbe stato Talete di Mileto il primo ad occuparsi di fenomeni come

l'elettricità ed il magnetismo nelle loro forme primitive ed elementari

estendendo una specie di anima propria della calamità e dell'ambra

anche alle cose inanimate. Chi conosce le moderne bussole nei loro particolari

costruttivi ed è consapevole delle considerazioni teoriche su cui

è fondata la loro costruzione, può misurare il progresso

che quello strumento ha compiuto dal suo primo apparire ai nostri giorni.

Di facile uso, in grado di permettere la navigazione secondo rotte prestabilite,

la bussola, rese possibile la navigazione in acque aperte.Il principio

di funzionamento dell'ago galleggiante, noto come curiosità o come

strumento divinatorio sia nell' antica Grecia che in Cina si basa sull'interazione

tra l'ago calamitato e il campo magnetico terrestre:

Un magnete libero di muoversi, subisce l'azione di una coppia di forze

di uguale modulo, verso opposto e braccio non nullo, che lo fa ruotare

fino ad assumere la direzione parallela alle linee di forza del campo

magnetico terrestre.

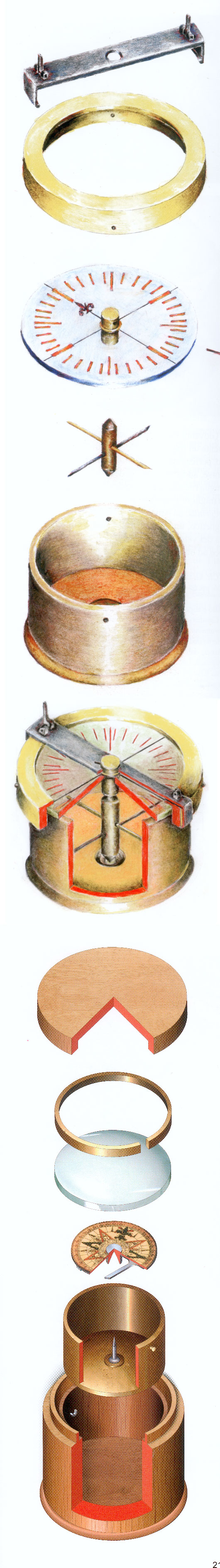

Le tappe fondamentali dell'evoluzione della bussola stanno in alcuni importanti

perfezionamenti:

1. L'aver sostituito l'ago galleggiante con l'ago poggiante su di un perno,

che lo lascia girare liberamente;

2. l'averlo rinchiuso in una cassetta o bossolo, da cui l'origine del

nome, che riportava una linea di fede parallela alla chiglia;

3. l'aver disegnato sulla parte superiore della cassetta la rosa dei venti

cioè i punti cardinali;

4. la consapevolezza che l'unione dell'ago alla rosa graduata, disegnata

su una piccola e leggera superficie piana, faceva orientare la rosa, il

cui diametro Nord-Sud coincideva con l'asse dell'ago;

5. altro perfezionamento successivo, risalente però al XVI secolo,

fu la sospensione cardanica, così chiamata perché ideata

dal matematico italiano Girolamo Cardano (1545) ed applicata sulle navi

di Carlo V.

A tali perfezionamenti la tradizione collega i nomi di Amalfi e di Flavio

Gioia ed alle nostre repubbliche marinare che ne facevano uso.

La sua diffusione non fu immediata, all'inizio, l'ago magnetizzato, veniva

usato solo quando non era possibile orientarsi con gli astri, in parte

perché l'operazione non doveva essere semplice, la magnetizzazione

dell'ago era temporanea, e l'indicazione poco precisa anche a causa dell'ignoranza

di fondo del campo magnetico i cui effetti non erano ancora ben noti.

Infine occorre ricordare lo sviluppo di due importanti complementi della

bussola,

la carta nautica: su uno schema geometrico detto "martelogio"

venivano riportate le rotte bussola e le distanze stimate tra i principali

porti toccati dalle navi completato dal disegno della costa.

la "toleta del martelogio": un sistema di calcoli risolti che

permetteva attraverso la soluzione di semplici problemi di geometria di

calcolare il guadagno controvento in caso di bordeggio oppure di ritrovare

la rotta dopo una deviazione provocata da una tempesta.